Technisches

Hier findet Ihr alle Daten zu den Motoren und Getrieben

sowie die Erläuterungen zu Getriebe- und

Holmfunktionen. Die Spurweiten geben die Gesamtbreite an.

Noch was zur Zapfwellengeschwindigkeit: Die angegebenen

Werte sind die, die am meißten genannt werden. Denn

insbesondere beim E5 stehen fast überall unter- schiedliche

Geschwindigkeiten!

Alle Angaben sind allgemein gehalten und können, je nach

Modell, variieren oder nicht vorhanden sein.

1. Motor

1.1

E5

1.2

E6

2. Getriebe

2.1

E5

2.2

E6

2.3

Gemeinsamkeiten

3.

Weitere

Daten

4. Technische Erläuterungen

4.1

Schaltung

& Zapfwelle

4.2

Holmverstellung

4.3

Zapfwellensperre

4.4

Gewichtsangaben

4.5

Typenschild

4.6

Zyklonluftfilter

1.

Motor

1.1 E5

|

Typ

|

Stamo

200

|

|

Hersteller

|

Fichtel&Sachs

AG

|

|

Arbeitsweise

|

2

- Takt Benziner mit Gegenstromspülung

|

|

Kühlung

|

Durch

Gebläse

|

|

Mischung

|

1:25

|

|

Hubraum

|

193

cm³

|

|

Drehzahl

|

3.500

U/min

|

|

Leistung

|

5,0

PS

(3,8 kW)

|

|

Standgeräusch

|

182

KB 182

KB

|

|

Extras

|

Zündanlage mit

Lichspule

|

1.2 E6

|

Typ

|

Stamo

200

|

|

Extras

|

Dekompressor

|

|

|

Ansonsten

ist

er mit den Daten des E5 gleich.

|

|

Typ

|

Stamo

201

|

|

Hersteller

|

Fichtel&Sachs

AG

|

|

Arbeitsweise

|

2

- Takt Benziner mit Umkehrspülung

|

|

Kühlung

|

Durch

Gebläse

|

|

Mischung

|

1:25

|

|

Hubraum

|

191

cm³

|

|

Drehzahl

|

3.500

U/min

|

|

Leistung

|

5,8

PS

(4,4 kW)

|

|

Standgeräusch

|

120

KB 120

KB

|

|

Extras

|

Zündanlage

mit Lichtspule

Vergaser mit Kugelregler (Grobregler)

Dekompressor bei den frühen Modellen

|

Für

mehr

detaillierte Infos zu den Motoren, siehe "Sachs

Stationärmotoren".

2.

Getriebe

2.1 E5

|

Kupplung

|

Mehrscheiben

-

Lamellenkupplung

|

|

Luftfilter

|

-

Zyklonvorabscheider mit Nassluftfilter

- Zyklonvorabscheider mit Microniceinsatz

|

|

Zapfwelle

(Linkslauf)

|

540 / 750

U/min

|

|

Gewicht

|

100

kg

|

2.2 E6

|

Kupplung

|

-

F&S Einscheiben - Trockenkupplung K 3,5

- F&S Einscheiben - Trockenkupplung K 140

|

|

Luftfilter

|

-

Zyklonvorabscheider mit Nassluftfilter

- Ölbadluftfilter

|

|

Zapfwelle

(Linkslauf)

|

540 / 840

U/min

|

|

Gewicht

|

108

kg

|

2.3 Gemeinsamkeiten

|

Bauart

|

Leichter

Universal

- Einachsschlepper

|

|

Getriebeart

|

4 -

Gang

Wechselgetriebe mit Wendegetriebe

|

|

(R)

Rückwärts

|

1 / 2 / 3

|

|

(V)

Vorwärts

|

1 / 2 / 3

|

|

(S)

Vorwärts

schnell

|

1

|

|

Geschwindigkeitsangaben

|

1.

Gang

2. Gang 3.

Gang 4. Gang

|

|

Bereifung

4.00

- 8 AS

|

1,04

2,77

4,15 12,70

km/h

|

|

Bereifung

4.00

- 12 AS

|

1,29

3,34

5,15 15,60

km/h

|

|

Bereifung

6.00

- 12 AS

|

1,42

3,67

5,67 17,16

km/h

|

|

Bereifung

6

- 9 AS

|

1,29

3,34

5,15 15,60

km/h

|

|

Spurweiten

(min

- max)

|

|

|

4.00

-

8

|

380

-

640

|

|

4.00

-

12

|

440

- 615 / 700

|

|

Stahlräder

380

|

320

/

410 - 580 / 670

|

|

Stahlräder

580

|

700 -

780

|

3. Weitere Daten

Der

E5

/ E6 verfügt über einige "Extras", wobei manche eigentlich

nichts be- sonderes sind, da diese auch bei Schleppern

anderer Marken verbaut sind. Aber sie machen das Arbeiten

einfacherer und sicherer.

Interessant ist vor allem, dass auch der Motor auf die

Bedürfnisse eines Schmal- spurschleppers ausgerichtet ist:

Dieser kann mit einem 13,5 cm schmalen Auspuff

ausgerüstet werden, anstatt des normalen, 17 cm breiten.

- Dreipolige Steckdose mit 16 W - 6 V

- Solide Innenbackenbremse auf der rechten Seite

- Eine Einzelradlenkung, die das linke Rad vom Antrieb

trennt

- Das Getriebe ist so konstruiert, dass keine Schaltfehler

möglich sind

- Der Schnellgang ist unabhängig vom Wechselgetriebe, so

kann die Kraftüber-

tragung nahezu verlustfrei auf die Räder

übertragen werden

- Die Zapfwelle ist gangunabhängig, z. B. für stationären

Betrieb

- Zapfwellensperre für Rückwärtsgang (nicht serienmäßig)

- Automatische Sperrung des Schnellganges, beim schwenken

des Hauptholmes

über den Motor

- Der Hauptholm ist um 180° schwenkbar

- Die Lenkholme können auf schmal und breit gestellt

werden

- Die Lenkholme sind insgesamt 9x in der Höhe und seitlich

verstellbar

- Integriertes Werkzeugfach

4.

Technische Erläuterungen

4.1 Schaltung & Zapfwelle

Hierbei

handelt

es sich um ein mehrgängiges Zahnräder - Wechselgetriebe,

dem ein Wendegetriebe nachgeschaltet ist.

Also (hier) drei Gänge (Wechselg.), die über einen

Vorwählhebel entweder auf Vor- oder Rückwärtsfahrt

(Wendeg.) geschaltet werden können. Diese Gänge haben

dadurch in beide Richtungen die gleiche Geschwindigkeit.

Sie sind so übersetzt, dass man optimal auf dem Acker

arbeiten kann. Der 1. Gang ist aber nicht als

Kriechgang ausgebildet.

Außerdem kann mit dem Vorwählhebel der 4. Gang, der

sogenannte Schnellgang, geschaltet werden, der allerdings

außerhalb des eigentlichen Wendegetriebes liegt. Denn er

umgeht das Wechselgetriebe, es hat daher keinen

Kraftschluss zur Achse.

Es handelt sich also insgesamt um ein 7 - Gang Getriebe.

Außerdem, wie unten im Schaltschema gut zu sehen, besitzen

beide Getriebe jeweils zwei Leerläufe.

Zu beachten:

Die Gänge sind um eine Stelle nach hinten verschoben. "R"

und "1" können auf dem Schaltschema nicht eingelegt

werden, ebenso gehen die Schalthebel über "S" und "3"

hinaus. Die Leerläufe sind also die Gänge und die Gänge

die Leerläufe.

Das Wendegetriebe darf nicht während der Fahrt geschaltet

werden, dass soll nur bei stillstehenden Rädern passieren.

Sonst drohen langfristig Getriebeschäden!

Lediglich beim Wechselgetriebe ist ein Raufschalten

während der Fahrt möglich.

Die Zapfwelle kann in zwei unterschiedliche

Geschwindigkeiten geschaltet werden, die gangunabhängig

sind. Also egal was für ein Gang im Wechsel- und

Wendegetriebe eingelegt ist, Drehrichtung und

Geschwindigkeit der Zapfwelle bleiben immer gleich. Sie

ist nur von der Motordrehzahl abhängig.

Man kuppelt wie beim Auto: Bei jedem Schaltwechsel

muss ausgekuppelt werden.

Kann ein Gang nicht eingelegt werden, die Kupplung kurz

loslassen und wieder anziehen.

|

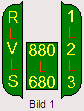

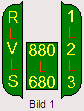

Bild

1

zeigt die Schaltung vom Bedienenden aus gesehen.

Die roten "L" sind die Leerläufe und auf dem

Schaltschema natürlich nicht zu sehen.

|

|

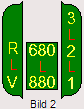

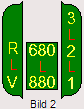

Bild

2

zeigt die verfügbare Schaltung vom Bedienenden

aus, wenn der Hauptholm um 180° gedreht wurde.

Durch die automatische Sperre kann der Schnellgang

jetzt nicht mehr eingelegt werden.

|

|

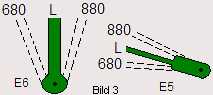

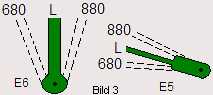

Bild

3

zeigt die Zapfwellenhebelstellung von der Seite.

Merke: Hebel Richtung Zapfwelle = Langsame

Drehzahl

Hebel Richtung Motor

= Schnelle Drehzahl

|

|

|

4.2 Holmverstellung

|

Lenkholme

auf

breit / schmal stellen:

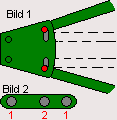

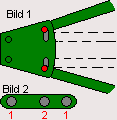

Die hinteren Sechskantschrauben (Bild 1 / rot)

öffnen, die rechte herausnehmen. Das

Verstärkungsblech des E5 bzw. die Steckdose beim

E6 haben je 3 Löcher (Bild 2). Um auf schmal zu

stellen, ist die rechte Schraube in Loch 2 um-

zustecken, die linke bleibt in Loch 1. Dabei

verschieben sich beide Schrauben automatisch nach

innen (Bild 1 / grauer Bereich).

|

|

Lenkholme

nach

oben / unten / seitlich stellen:

Hier wird der Handgriff zwischen den Lenkholmen

heraus- gezogen. Diesen dann ggf. leicht gezogen

halten, bis das gewünschte Loch gefunden ist. Der

Bolzen kann auf die in Bild 3 gezeigten Positionen

eingerastet werden. "N" ist die Normal- stellung.

|

|

Hauptholm

schwenken:

Um den Hauptholm nach vorne oder hinten zu

schwenken, müssen zuerst die Schaltstangen,

mittels der Splinte an den Schalthebeln, abgezogen

werden. Dann die Augenschrauben (Bild 4) lösen und

umklappen. Der Hauptholm wackelt zwar, kann aber

nicht umkippen. Er ist nur auspuffseitig schwenk-

bar.

Der Zusammebau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Beim E5 wird der Zapfwellenhebel herausgezogen und

auf den anderen Bolzen wieder aufgesteckt.

|

4.3 Zapfwellensperre

Diese

Sperre

trifft

nur auf die wenigsten E5 / E6 zu, da diese nicht

werksseitig vorgesehen war, sondern nachträglich, also

nach Produktionsende, eingebaut wurde. Auch ist die

Konstruktion nicht willkürlich, sondern erfolgte

weitestgehend nach dem gleich Muster:

Der Bolzen des Zapfwellenhebels ist verlängert, so dass

ein weiterer Hebel montiert werden konnte und an dessen

anderem Ende wurde eine Schraube befestigt. Am

Vorwählhebel ist ein gebogenes U - Eisen angeschweißt

worden.

Dieses System ist so simpel wie einfach: So lange die

Zapfwelle eingeschaltet ist, stößt entweder das obere oder

untere Ende des U - Eisens an die Schraube, der

Rückwärtsgang kann somit nicht eingelegt werden. Erst wenn

die Zapfwelle ausge- schaltet wird, wie im obigen Bild,

passt die Schraube genau in die Aussparung, der Weg zum

Rückwärtsgang ist jetzt frei.

Dieses System hat allerdings den Nachteil, dass

Anbaugeräte, die rückwärts betrieben werden (z. B. das

Mähwerk), nicht mehr benutzt werden können! Die Sperre ist

daher hauptsächlich für den Betrieb mit der Fräse gedacht.

Sie wurde insbesondere in gewerblichen Betrieben, die den

UVV (Unfall - Verhütungs - Vor- schriften) unterliegen,

eingebaut.

Selbst an einem E5, wie oben zu sehen, kann man diese

Sperre finden. Diese wurde so restauriert, wie sie

lackiert war. Er bekam wohl mal einen neuen Holmlagerbock.

Dafür blieb der Zapfwellenhebel und Seilzugführung zur

Kupplung die alte. Auffällig ist auch, dass hier am

unteren Teil des U - Eisens noch eine zusätzliche Strebe

angeschweißt werden musste, sonst hätte man in der höheren

Zapfwellendrehzahl den R - Gang einlegen können.

Im unteren Bild die Einzelteile der Sperre, wie man sie

von Holder bekommen konnte:

Danke

an Max für das Bild, welche ein LaMa-Händler

zufälligerweise, sogar in 2025, noch vorrätig hatte.

4.4 Gewichtsangaben

Ein Einachser ist zwar kein Auto, allerdings wäre es von

Vorteil zu wissen, wie viel der E5 / E6 eigentlich

aushält. Hierzu dienen folgende Angaben:

Zulässiges Gesamtgewicht: Summe aus

Leergewicht+maximaler Zugleistung.

Zulässige Achslast:

Ist

die

Gesamtlast,

die von den Rädern der Achse

auf

die Fahrbahn übertragen wird.

Diese betragen hier beide 250 kg. Zu finden sind die

Angaben in der ABE und dem Typenschild des E6 ab 1963. Das

Leergewicht, hier die volle Ausrüstung, bestehend aus 4.00

- 12 AS mit Gewichten, Nabenzwischenstücken, Schutzbleche

und Frontgewicht, ist daher ca. 186 kg. Bleiben noch etwa

64 kg für die Anbau- geräte (oder anderes).

Bei längerer Überbelastung entstehen Lagerschäden, es kann

auch zu einem Achsbruch kommen. Gleiches geschieht auch

beim befahren von unebenem Gelände (Schlaglöcher) oder

überfahren von Bordsteinkanten bei zu hoher

Geschwindigkeit.

Eine weitere, wichtige Gewichtsangabe ist die

Stützlast: Gewichtslast, die auf die

Anhängevorrichtung des Zugfahrzeugs wirkt.

Diese befindet sich ab ca. 1963 auf dem Typenschild des

Anschlussstückes und beträgt 65 kg. Das ist besonders für

den Anhänger wichtig. Denn ein überschreiten dieser Angabe

kann zum Bruch der Bolzenaufnahme / Anschlussstück führen.

Wichtig ist auch, dass immer langsam eingekuppelt werden

sollte, um die Bolzen- aufnahme zu schonen. Vor allem muss

immer der Sicherungsstift in der Auf- nahmebohrung

stecken, damit sich der Anhängebolzen nicht löst.

4.5 Typenschild

Dieses befindet sich bei beiden auf dem Getriebedeckel

über der Zapfwelle. Ebenso besitzen beide je zwei (grob

gesehen) unterschiedliche Ausführungen.

|

1956

-

1957:

Es ist das größte Typenschild dieser Baureihe und

zeigt dementsprechend auch die meisten Infos.

Es sind sozusagen zwei in einem: Schaltung und

Modellinformationen.

Type: "Einachser, 5 PS".

Diese Bezeichnung ist fest und daher immer

schwarz.

Baujahr: Das Jahr, in dem das Getriebe

gebaut wurde. Das "195" ist immer fest, nur die

letzte Jahreszahl ist gestanzt.

Masch. Nr.: Ist die fortlaufende

Getriebenummer, fängt bei 0001 an und ist immer

komplett gest- anzt.

Leistung: Maximalleistung des original

verbauten Motors, ebenfalls eine feste Angabe.

|

|

1957

-

1959:

Hier wurde auf die Schaltung und den großen

"Holder" Schriftzug verzichtet. Die Infoleisten

wurden anders gruppiert, sonst hat sich nichts

verändert.

|

|

1959

-

1961:

Hier gibt es nur zwei Unterschiede:

Type: Es wurde einfach nur eine Nummer

höher genommen, die später zufällig auf die Motor-

leistung passte.

Masch. Nr.: Diese fängt mit 10.000 an und

ist ebenfalls komplett gestanzt

Foto: Matthias Stroh

|

|

1961

-

1975:

Neu ist das Stempelfeld, Zulässiges Gesamt-

gewicht und Zulässige Achslast.

Beide Angaben sind fest. Die Leistungsangabe

wurde dafür weggelassen. Der feste Zusatz "G"

heißt, dass er in Grunbach gebaut wurde. Des

weiteren gibt es noch die gestanzte

Zusatzbezeichnung "A" oder "B".

(Erläuterung unter "Unterschiede").

Neu

ist auch der schöne Spruch "Made in Germany".

Zur Ergänzung:

Die Zusatzbezeichnungen haben keinen festen Platz.

Normalerweise stehen diese hinter dem "G", können

aber auch vor dem "E" und im Baujahr stehen. Aber

egal wo diese stehen, es heißt immer z.B. "E6 GA".

Foto: Moritz

|

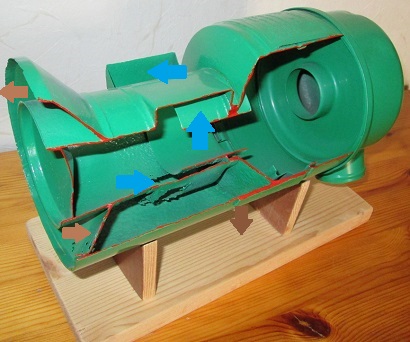

4.6 Zyklonluftfilter

Bis

ca.

1967 wurden immer Zyklonluftfilter verbaut. Hier der Typ

LZP 1501, mit (fehlendem) Micronicfilter, wie er in die

meisten E5 eingebaut wurde. Dieser Filter war stark

korrodiert, weshalb ich ihn interessehalber mal

aufgeschnitten hatte, um dessen Funktion im Inneren

genauer anzusehen. Hier versuche ich das Konstruk-

tionsprinzip so gut wie möglich zu beschreiben. Die Pfeile

zeigen in etwa die Luft- richtung.

Die

Luft

durchströmt ein Gitternetz, hier komplett entfernt, um den

gröbsten Dreck, wie z.B. Blätter, fernzuhalten. Sie wird

durch drei Schächte angesaugt (blaue Pfeile) und dadurch

in eine Drehbewegung versetzt. Durch die Schleuderwirkung

werden die gröberen, bzw. schwereren Teile an die

Außenwand geschleudert. Damit sich das Gehäuse nicht

gleich zusetzt, sind links zwei Auslassschlitze

(hellbraune Pfeile), sowie ein Loch im unteren Bereich

(dunkelbrauner Pfeil), vorhanden. Letzteres dient auch aus

Ablauf für (Regen-)Wasser.

Die so vorgereinigte Luft erreicht schließlich den

eigentlichen Luftfilter. Am Nassluftfilter kann man die

Zyklonwirkung gut erkennen: Wird er länger nicht

gereinigt, setzt sich der äußere Teil zu, bis nur noch ein

kleines Loch in der Mitte frei bleibt.

nach oben

|